„Wunsch nach klarer Friedenspolitik“

Interview mit Ulrike Eifler über die Lage der Gewerkschaften unter dem Eindruck der Kriegsvorbereitungen, über den drohenden Sozialkahlschlag und über den energischen Kampf vieler Gewerkschafter für den Frieden.

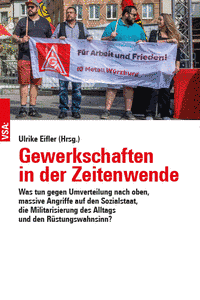

WÜRZBURG Über die Lage der Gewerkschaften unter dem Eindruck der aktuellen Kriegsvorbereitungen durch die Bundesregierung sprach german-foreign-policy.com mit Ulrike Eifler. Eifler, Gewerkschafterin in Würzburg, Mitglied im Parteivorstand von Die Linke sowie Mitorganisatorin der „Gewerkschaftskonferenzen für den Frieden“, sieht die Gewerkschaften gegenwärtig unter dem Druck von Deindustrialisierung und Umleitung sämtlicher verfügbaren staatlichen Ressourcen in die Militarisierung von Wirtschaft und Gesellschaft in einer schwierigen Lage. Sie weist allerdings auf die historische Rolle von Arbeitskämpfen bei der Beendigung von Kriegen hin – und auf die Rolle von Gewerkschaften in den Massenprotesten gegen die Hochrüstung in den 1980er Jahren, in den Protesten gegen die Irak-Kriege 1991 und 2003 und international auch gegen den Gaza-Krieg. In Deutschland freilich habe es eine größere Zurückhaltung gegeben. Eifler dringt auf eine enge Einbindung der Gewerkschaften in die Kämpfe gegen Krieg und Militarisierung und warnt, die Unionsparteien orientierten zur Absicherung ihrer Deregulierungspläne „immer stärker auf die AfD“.