TEHERAN/BERLIN (Eigener Bericht) - In Berlin werden Forderungen nach einem Kurswechsel in der westlichen Iran-Politik laut. EU und USA müssten Sanktionen und Kriegsdrohungen einstellen und stattdessen zu einer "Mischung aus Entspannung und Abschreckung" übergehen - wie ehedem gegenüber der Sowjetunion, fordert ein einflussreicher Politikberater. Vorausschauend solle man Teheran eine "strategische Partnerschaft" anbieten. Der Kurswechsel könne in Übereinstimmung mit Washington vollzogen werden, wenn es in den USA zu einer Abwahl der Republikaner komme. Die Forderungen werden von einflussreichen Thinktanks lanciert. Sie entsprechen den Interessen deutscher Unternehmen, deren Iran-Geschäfte zuletzt wegen der Sanktionen eingebrochen sind; Wirtschaftsvertreter befürchten, ihre bislang starke Stellung in dem mittelöstlichen Land an die Volksrepublik China zu verlieren. Absprachen, die im April bei einem Deutschland-Aufenthalt des stellvertretenden iranischen Außenministers Mehdi Safari getroffen wurden, tragen dem Rechnung und sollen den deutschen Einfluss in Teheran sichern. Die Bundesregierung hält einstweilen am harten Druck auf Iran fest. Man dürfe neue Sanktionen nicht ausschließen, erklärt Außenminister Steinmeier. ex.klusiv

BERLIN (Eigener Bericht) - Mit einer umfangreichen Präsenz werben deutsche Rüstungsunternehmen auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin um neue Kunden. Wie der Fachverband BDLI (Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie) beklagt, stagniert der militärische Teil der Branche bei einem Umsatzvolumen von 5,75 Milliarden Euro und kann mit den Wachstumsraten der zivilen Luftfahrt derzeit nicht mithalten. Der BDLI verlangt daher von der Bundesregierung, ihre Aktivitäten in der militärischen Forschung und Entwicklung spürbar zu verstärken. Die ILA ("Berlin Air Show") soll den Anliegen der Branche publikumswirksam Rückendeckung verschaffen. Besondere Aufmerksamkeit widmen die deutschen Unternehmen dem EU-Satellitennavigationssystem Galileo, bei dem Milliardenaufträge zu vergeben sind. Zudem hoffen die Firmen auf lukrative Geschäfte mit den Boomstaaten Asiens. Bundeskanzlerin Merkel konnte erstmals Indien als ILA-Partnerland gewinnen. New Delhi, ein traditioneller Rivale Beijings beim Kampf um die Vorherrschaft in Asien, gilt seit dem Abschluss eines Verteidigungsabkommens mit Berlin als möglicher Großabnehmer deutscher Militärgüter und wird von der Rüstungsindustrie besonders umworben. ex.klusiv

LEIPZIG/BERLIN/MOSKAU (Eigener Bericht) - Eine starke Zunahme von Truppenbewegungen auf dem Flughafen Leipzig wird aus dem deutschen Bundesland Sachsen gemeldet. Demnach nutzt die Bundeswehr die auf dem Airport bereitgestellten Militärtransportkapazitäten in anhaltend großem Umfang; zugleich ist die Zahl der US-Soldaten, die auf dem Weg zu den Kriegsschauplätzen des Mittleren Ostens in Leipzig zwischenlanden, seit Jahresbeginn um rund ein Viertel gestiegen. Der sächsische Flughafen gehört damit zu den zentralen Umschlagplätzen für die westlichen Aggressionen gegen Afghanistan und den Irak. Parallel zur Nutzung Leipzigs als Drehkreuz für EU- und NATO-Truppen wird die wirtschaftliche Expansion über den Airport Leipzig verstärkt. Wie der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier am Montag anlässlich der Eröffnung eines neuen Luftfrachtdrehkreuzes in Leipzig erklärte, ist die Logistik, insbesondere die Luftfracht für Deutschland angesichts der erwarteten Verdoppelung des Welthandels eine "Schlüsselbranche". Sie besitzt größere Bedeutung als die Automobilindustrie. Der künftige Ausbau des Lufttransports, auch in Leipzig, ist Thema eines zweitägigen Kongresses, der am morgigen Mittwoch auf der diesjährigen Berlin Air Show (Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, ILA) beginnt. Die Veranstalter zielen auf eine Intensivierung der deutsch-russischen Luftfahrtkooperation inklusive deren militärischen Segments. ex.klusiv

BONN (Eigener Bericht) - Mit der Deutschen Telekom wird zum wiederholten Male innerhalb weniger Wochen ein im Ausland expandierender deutscher Konzern illegaler Spitzelpraktiken beschuldigt. Presseberichten zufolge hat das Unternehmen, das sich bis heute zum Teil in Staatsbesitz befindet, eigenes Personal und Journalisten ausgeforscht und womöglich auch ausländische Aktionäre "überwacht". Dazu griff die Telekom auf Verbindungsdaten zurück, die selbst staatliche Ermittler nur mit richterlicher Genehmigung abfragen dürfen. Erst kürzlich war der Lebensmitteldiscounter Lidl wegen der Bespitzelung seines Firmenpersonals in großem Maßstab kritisiert worden. Vom Münchener Siemens-Konzern wurde bekannt, dass er der deutschen Auslandsspionage bei Abhörattacken auf seine Kunden behilflich ist. Den unterschiedlichen Spitzelaffären kommt nicht nur innenpolitische Bedeutung zu, da die involvierten Unternehmen seit Jahren die Expansion im Ausland forcieren und dort mit ihren jeweiligen Firmenpraktiken an Einfluss gewinnen. Siemens ist in 190 Ländern weltweit vertreten, Lidl betreibt mehr als doppelt so viele Filialen im Ausland wie in der Bundesrepublik. Die Telekom, die mit deutschen Repressionsbehörden in einer "Sicherheitspartnerschaft" kooperiert, nimmt neue Zukäufe ins Visier und strebt nach einer Spitzenstellung auf dem Weltmarkt für Telekommunikation. ex.klusiv

YANGON/SINGAPUR/BERLIN (Eigener Bericht) - Einen "Durchbruch" bei der Öffnung Myanmars für deutsche Hilfsorganisationen verkündet der Staatsminister im Auswärtigen Amt Gernot Erler (SPD). Wie Erler am gestrigen Sonntag bei der "Geberkonferenz" in Yangon mitteilte, bei der es um Hilfsleistungen für das unwetterzerstörte Myanmar ging, hat das Technische Hilfswerk (THW) inzwischen ungehinderten Zugang zu dem Katastrophengebiet. Neue Auseinandersetzungen stehen allerdings bevor, weil der Westen humanitäre Leistungen von der Erfüllung seiner Forderungen abhängig macht. In staatsferneren Hilfsorganisationen werden kritische Stimmen laut; sie verweisen auf zum Teil höchst zweifelhafte Konsequenzen westlicher Hilfsaktivitäten in Sri Lanka nach dem Tsunami von 2004. Warnend heißt es außerdem, bei den humanitär begründeten Interventionsplänen Berlins seien "politische Interessen im Spiel". Tatsächlich leitet das Verteidigungsministerium eine Intensivierung der Militärkooperation mit mehreren Staaten Südostasiens ein. Diente die Zusammenarbeit zur Zeit der globalen Systemkonfrontation noch dazu, ein militärisches Gegengewicht gegen die Volksrepubliken Ost- und Südostasiens zu schaffen, so zielt sie heute auf die Einkreisung des mutmaßlichen künftigen Hauptkonkurrenten China. Auch Myanmar soll dem chinesischen Einfluss entrissen werden. ex.klusiv

KABUL/BERLIN (Eigener Bericht) - Der zweite Kampfeinsatz unter deutscher Beteiligung in Nordafghanistan und die abschließenden Vorbereitungen für die Entsendung einer Schnellen Eingreiftruppe leiten eine neue Phase der deutschen Kriegführung am Hindukusch ein. Mehr als 60 deutsche Soldaten sind in die "Operation Karez" involviert, die unter der Führung eines Bundeswehr-Generals Aufständische bekämpft; die Schnelle Eingreiftruppe aus Norwegen, die dabei gemeinsam mit der afghanischen Armee die Hauptlast der blutigen Gefechte trägt, wird in wenigen Wochen durch deutsche Einheiten ersetzt. Laut Regierungsberatern kämpfen die westlichen Besatzungsarmeen gegen "eine kontinuierlich an Präsenz und Durchsetzungskraft gewinnende Aufstandsbewegung". Bundeswehr-Manöverszenarien zeigen, wie die afghanische Polizei in die militärische Aufstandsbekämpfung einbezogen wird. Berlin hat die Mittel für afghanische Polizeitrainings verdreifacht und zieht zur Unterstützung Organisationen der sogenannten Entwicklungshilfe heran. Eine Zeitschrift der Bundeswehr zieht Parallelen zur sowjetischen Kriegführung am Hindukusch. Wie es heißt, habe Moskau nur mit einer Truppengattung echte Erfolge erzielen können: mit Spezialkommandos des Militärgeheimdienstes. Operationen irregulärer, offenbar geheimdienstlichem Befehl unterstehender westlicher Verbände hat in diesen Tagen ein Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen festgestellt. ex.klusiv

- (Corinna Milborn)

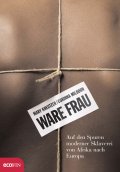

WIEN Über die Begünstigung des internationalen Frauenhandels durch die deutsch-europäische Politik und die Ursachen von Zwangsprostitution in Westeuropa sprach german-foreign-policy.com mit Corinna Milborn. Frau Milborn ist Journalistin und hat gemeinsam mit Mary Kreutzer über den Verkauf von Nigerianerinnen in die EU recherchiert. Die Ergebnisse sind festgehalten in ihrem Buch Ware Frau. Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa (Salzburg 2008, Ecowin Verlag). ex.klusiv

BERLIN/TRIPOLIS/BENIN CITY (Eigener Bericht) - Unter deutscher Beteiligung hat die EU-Grenzbehörde Frontex erneut mit der Flüchtlingsjagd vor der libyschen Küste begonnen. Wie Agenturen berichten, hat sie die "Operation Nautilus III" gestartet, in deren Rahmen europäische Schiffe auch libysche Gewässer kontrollieren. Dort aufgegriffene Migrantinnen und Migranten werden an Tripolis überstellt. Den Repressionsbehörden Libyens werden schwere Menschenrechtsverletzungen an Flüchtlingen vorgeworfen. Mit der neuen Frontex-Operation beteiligt sich Berlin erneut an Maßnahmen, die Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa auf noch gefährlichere Routen drängen und das Massensterben an den EU-Außengrenzen verschlimmern. Davon betroffen sind auch zahlreiche Frauen. Die deutsch-europäische Grenzpolitik lässt ihnen keinerlei Möglichkeit legaler Einreise und treibt sie so in wachsendem Maße in die Hände von Frauenhändlern, die den innereuropäischen Prostitutionsmarkt mit Zwangsprostituierten beliefern. Wie die Publizistin Corinna Milborn, die den Verkauf von Nigerianerinnen in die EU untersucht hat, im Gespräch mit dieser Redaktion urteilt, ist der deutsche Staat mit seiner Grenzpolitik de facto "ein Komplize" des Frauenhandels. ex.klusiv

Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa Salzburg 2008 (Ecowin Verlag) 240 Seiten 19,90 Euro ISBN 978-3-902404-57-2 ex.klusiv

GERMAN-FOREIGN-POLICY.com

Informationen zur deutschen Außenpolitik: Nachrichten + Interviews + Analysen + Hintergründe